友人たちに誘われて訪れました・・野馬追の歴史については下記にて。。広報そうまより

それにしても本日は暑い一日でした!

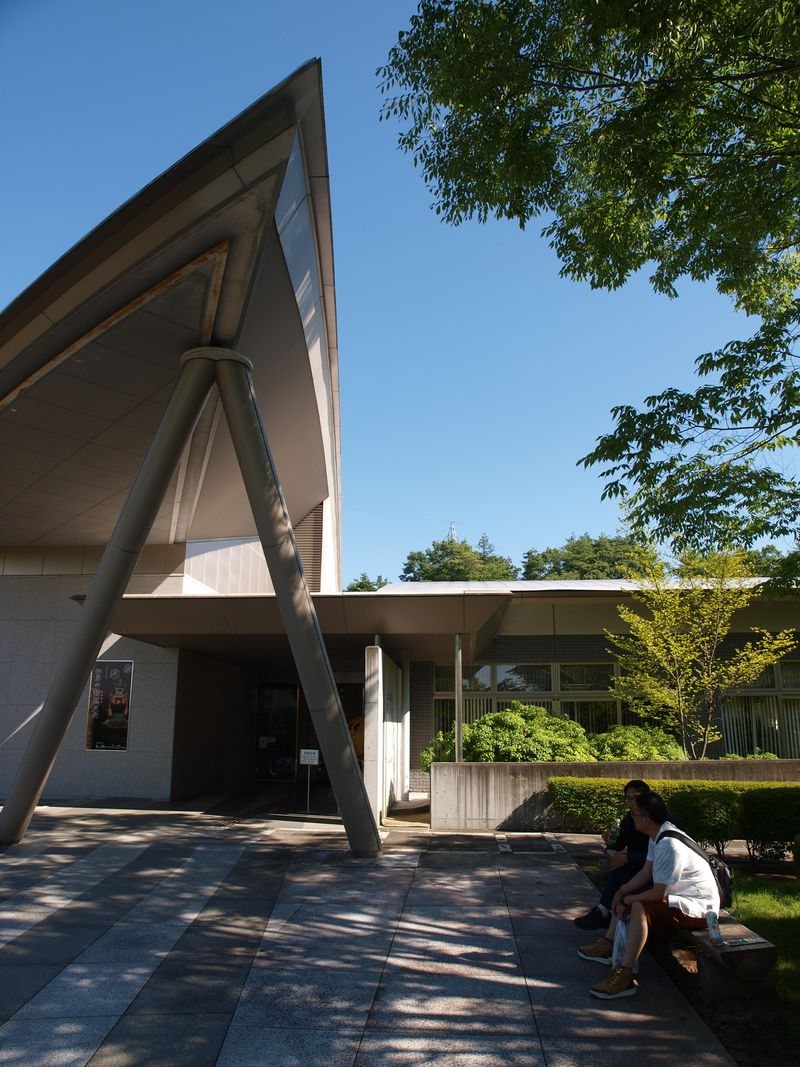

(最初の画像は南相馬市博物館にて・・)

野馬追の起源と沿革

相馬氏は、重胤の代の元亨3年(1323)に、先に師常が奥州合戦の賞として源頼朝から与えられていた奥州行方郡(現在の南相馬市鹿島区・原町区・小高区)に住むようになり、野馬追行事もこの地に引き継がれました。

奥州への移住から明治維新まで、相馬氏は武を練ることと氏神妙見への信仰を顕かにする祭礼行事として、野馬追祭を行ってきました。

しかし、時代が変わり、明治5年に野馬原の野馬がすべて狩り獲られ、旧来の野馬追はここに消滅してしまいました。

その後、相馬三妙見のひとつである太田神社(南相馬市原町区)が中心となって野馬追祭の再興が図られ、明治11年(1878)から、正式な内務省の許可を得た中村・太田・小高の三社合同の野馬追が始まりました。これが今日の相馬野馬追の原型となりました。昭和53年5月には国の重要無形民俗文化財に指定されています。

現在は、相馬野馬追執行委員会(委員長=南相馬市長)を中心に、新地町、相馬市、南相馬市、飯舘村、浪江町、双葉町、大熊町が支援する祭りとなっています。

行事のながれ

安全祈願祭

祭りを明日にひかえ、中村藩総鎮守であった妙見社(中村城跡内にあり、現在は相馬中村神社という)で、安全祈願祭が行われます。

相馬野馬追は、旧藩主家相馬家の当主が中心になって行う習わしになっており、中村神社の御鳳輦(ごほうれん=神輿)に従って出馬する宇多郷の騎馬武者たちも打ち揃い、社殿で安全祈願が行われます。

祈願が終わると、社務所前で神酒を酌み交わし武勲を誓い合います。

第1日 お繰り出し

総大将家では、「毘沙門天の鎧」といわれる家伝の赤鎧を床の間に飾り、お神酒を上げる習わしになっています。総大将は、武家のしきたりによる三献の儀で、このお神酒をいただきます。

総大将家では、「毘沙門天の鎧」といわれる家伝の赤鎧を床の間に飾り、お神酒を上げる習わしになっています。総大将は、武家のしきたりによる三献の儀で、このお神酒をいただきます。

お供の騎馬武者たちも、各家々で似たような儀式を簡単に行います。

装束を整えた総大将は、迎えの騎馬武者たちに守られて中村神社に向かいます。

装束を整えた総大将は、迎えの騎馬武者たちに守られて中村神社に向かいます。

神社境内で、総大将を中心とした宇多郷勢の出陣式を終えると、参道で行列を整え、中村神社の御鳳輦に従い、総大将を守る宇多郷勢はほら貝と陣太鼓の音を合図に大手門から繰り出し、市中を一巡して、南相馬市鹿島区に向かいます。

総大将と宇多郷勢は、鹿島の北郷勢と合流して、さらに南相馬市原町区に向かいます。

総大将と宇多郷勢は、鹿島の北郷勢と合流して、さらに南相馬市原町区に向かいます。

ほかの各郷を出立した騎馬武者も、午後に祭場地である南相馬市原町区の雲雀ケ原に入り、宵乗り競馬に参加します。また、小高・太田の神社を出立した神輿も各郷の武者たちに守られて原町区に入り、旭公園の一角に設けられた三神社のお旅所に安置されて一夜を過ごします。

第2日 行列・甲冑競馬・神旗争奪戦・お上がり

原町の行列は、一旦旧街道の新田川原付近に集結して、そこから祭場地の雲雀ケ原に向けて開始されます。太田神社に従う中郷勢を先頭に、小高神社に従う小高郷勢と標葉郷勢、中村神社に従う宇多郷勢と北郷勢が続きます。

原町の行列は、一旦旧街道の新田川原付近に集結して、そこから祭場地の雲雀ケ原に向けて開始されます。太田神社に従う中郷勢を先頭に、小高神社に従う小高郷勢と標葉郷勢、中村神社に従う宇多郷勢と北郷勢が続きます。

総大将は、途中の本町の仮本陣で各郷の行列を閲兵したあと、宇多郷の行列に加わって、雲雀ケ原に向かいます。

雲雀ケ原では、むかしの野馬追になぞらえた甲冑競馬や神旗争奪戦が行われます。そして、総大将および宇多郷勢と北郷勢は争奪戦の半ばで下山して、鹿島、中村への帰路につきます。 宇多郷勢は、馬場野で再びお上がりの行列を整え、城跡内の中村神社に戻ります。

第3日 野馬懸

小高神社境内で野馬懸が行われます。「上げ馬の神事」という、絵馬が出現する以前の神と馬と人との結びつきのすがたを今に伝える行事です。

岩迫から野馬に見立てられた馬が、騎馬武者たちに追われ、竹矢来の中に追い込められます。野馬の追い込みが終わると、神馬にふさわしい馬が選ばれ、お小人といわれる白装束の男たちが、必死でこの馬を捕まえにかかります。馬を捕まえると、神前に導いて奉納し、松の杭に繋ぎます。追い込んだ馬を全て捕まえるとセリが行われて、相馬野馬追の行事が全て終了となります。

総大将家では、「毘沙門天の鎧」といわれる家伝の赤鎧を床の間に飾り、お神酒を上げる習わしになっています。総大将は、武家のしきたりによる三献の儀で、このお神酒をいただきます。

総大将家では、「毘沙門天の鎧」といわれる家伝の赤鎧を床の間に飾り、お神酒を上げる習わしになっています。総大将は、武家のしきたりによる三献の儀で、このお神酒をいただきます。 装束を整えた総大将は、迎えの騎馬武者たちに守られて中村神社に向かいます。

装束を整えた総大将は、迎えの騎馬武者たちに守られて中村神社に向かいます。 総大将と宇多郷勢は、鹿島の北郷勢と合流して、さらに南相馬市原町区に向かいます。

総大将と宇多郷勢は、鹿島の北郷勢と合流して、さらに南相馬市原町区に向かいます。 原町の行列は、一旦旧街道の新田川原付近に集結して、そこから祭場地の雲雀ケ原に向けて開始されます。太田神社に従う中郷勢を先頭に、小高神社に従う小高郷勢と標葉郷勢、中村神社に従う宇多郷勢と北郷勢が続きます。

原町の行列は、一旦旧街道の新田川原付近に集結して、そこから祭場地の雲雀ケ原に向けて開始されます。太田神社に従う中郷勢を先頭に、小高神社に従う小高郷勢と標葉郷勢、中村神社に従う宇多郷勢と北郷勢が続きます。